Photo: Alain Bizos, 1977

On peut se poser une question : comment des personnalités aussi différentes que Kiki Picasso, Loulou Picasso, Olivia Clavel, Bernard Vidal, Lulu Larsen, Ti5Dur, Jean Rouzaud et, au début, Dominique Willoughby et Spot, ont-elles pu forger un groupe artistique aussi complice 1? N’est-ce pas parce que chacun a apporté une contribution personnelle et unique?

Membre fondateur du groupe Bazooka, Bernard Vidal alias « Bananar », était sûrement le maillon intellectuel du collectif. Si les collages de Bazooka ne manquent pas de spontanéité, Bernard Vidal tentait toujours d’établir la ligne directrice du groupe, de donner du sens à son travail chaotique et surtout de donner les titres et les slogans qui frappaient par leur modernité.

Inventeur du nom du groupe, il introduisit aussi l’expression emblématique de Bazooka, « Résistance graphique », et donna l’idée à des membres du groupe de se nommer « Picasso ». Dans notre entretien, Bernard Vidal se livre sur son évolution artistique avant les études aux Beaux-Arts et partage sa propre vision de Bazooka, la fin du groupe et sa vie artistique après la dissolution du collectif.

Q. Tu es né en Algérie quand la guerre d’Algérie commence. Et puis, ta famille a déménagé en France. Peux-tu parler de cette période de ta vie ?

Bernard Vidal: Oui, c’est exact, je suis né à Alger en 1954, l’année où débute la guerre d’Algérie. La plupart de mes ancêtres sont d’origine espagnole. Au XIXe siècle, ils étaient partis d’Espagne ou des Baléares pour s’établir en Algérie. Un mauvais choix, mais ils ne pouvaient pas le savoir. Cette nouvelle colonie française avait attiré beaucoup de peuples du sud de l’Europe et de Méditerranée : Italiens, Grecs, Maltais, Espagnols, etc. Et aussi des Alsaciens et des Lorrains qui avaient fui l’annexion de leurs pays par l’Allemagne en 1871. On m’a raconté qu’il y avait même des familles suisses installées là-bas. Des peuples partis à l’aventure pour se bâtir un avenir. C’est une période de grandes migrations. Certains de ces groupes ont choisi de s’établir en Amérique du Nord. Mes ancêtres n’ont pas fait ce grand saut. Ils sont arrivés très pauvres en Algérie et, en 1962, cinq générations plus tard, ils en sont repartis très modestes. Ça pourrait être ironique si ce n’était pas tragique. Ma mère était couturière et mon père chauffeur.

Q. À quel moment avez-vous décidé de partir ?

Bernard Vidal: Nous sommes partis au moment de l’indépendance, en 1962. Ils ont attendu le dernier moment pour le faire. Ils ne pouvaient pas imaginer que la France quitterait ce territoire. Mes parents sont arrivés en métropole avec très peu de choses, des vêtements et quelques photos.

Q. Quand vous êtes venus en France, ça a été un moment dur pour vous ?

Bernard Vidal: Oui, tout à fait, ma famille a beaucoup souffert de ce déplacement. Cela a complètement bouleversé la vie de mes parents. Je suis le seul enfant de la famille. Ma mère n’a jamais voulu en avoir d’autres. Cette guerre l’a traumatisée. Ce qui est paradoxal, c’est que la plupart des Français d’Algérie avaient une connaissance très approximative de la métropole, on pourrait même dire fantasmée. En fin de compte, ils ne la connaissaient pas du tout. D’ailleurs, c’était réciproque pour les Français de métropole. Ces Français d’Algérie étaient perçus comme des étrangers. Dans l’ensemble, les rapatriés d’Algérie n’ont pas été très bien reçus. Le positif dans cette histoire, c’est qu’ils sont arrivés au bon moment, lors du boom économique des années 1960, ce que l’on a appelé « Les Trente Glorieuses ». Avec la prospérité du pays, ma famille s’est vite intégrée.

Q. Pourquoi as-tu décidé de devenir artiste ?

Bernard Vidal: « Décidé », ce n’est pas vraiment le terme exact. Mon intérêt pour la peinture et le dessin s’est imposé à moi comme une nécessité. Je n’étais pas doué pour les études ni pour le sport. Seules les activités artistiques m’intéressaient. J’avais 13 ou 14 ans, nous étions installés depuis quelque temps en banlieue parisienne. Mes parents avaient obtenu une HLM à Vitry-sur-Seine, dans le sud de Paris. J’étais très solitaire, le dessin et la peinture étaient faits pour moi. Mon père et ma mère me voyaient comme un extraterrestre. Malgré tout, j’avais convaincu ma mère de m’abonner à une revue d’art, une sorte d’encyclopédie. C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à me sentir artiste. J’essayais de fabriquer des toiles. Sur des morceaux de carton, je collais de vieux chiffons que je récupérais. Bien entendu, ces montages ne tenaient pas. Je suis donc passé au dessin sur papier. En 1969, j’ai alors 15 ans, un camarade de classe me propose de m’inscrire avec lui à un cours d’arts plastiques. Une école d’art venait de s’ouvrir dans ma commune de Vitry-sur-Seine. J’ai insisté auprès de mes parents et ils ont accepté de m’y inscrire. À partir de ce moment-là, ma vie s’est transformée.

Q. Comment cet enseignement a-t-il influencé ton parcours artistique ?

Bernard Vidal: Cette expérience m’a fait subitement grandir. J’étais entouré d’adultes et on respectait l’adolescent que j’étais. Je pense que c’est à partir de là que j’ai pu développer une personnalité, enfin je l’espère. Il faut parler de cet enseignement qui était original, particulier. Les cours se déroulaient tout l’après-midi du samedi, de 14h à 19h. C’était long et intense mais j’adorais ces moments. La première partie du cours était assez classique, modèles vivants, nature morte, etc., mais ce qui faisait la différence avec un enseignement plus traditionnel, c’était ce qui suivait. Une sorte de débat collectif, en fin de séance, sur le vécu de chacun. La partie théorique était très importante dans ce cours. Qu’est-ce que l’on pouvait retirer de ce moment si personnel et collectif ? Une gymnastique mentale qui n’était pas évidente. L’apprenti artiste, ou même l’artiste plus confirmé, n’est pas préparé à parler de son intimité de créateur, surtout en public.

Ces cours d’arts plastiques étaient dispensés par des enseignants issus de la faculté de Vincennes. Une faculté à l’époque très bouillonnante et explosive, si explosive qu’elle a été entièrement rasée en 1980. Tous ces enseignants étaient très politisés. Après 1968, l’effervescence théorique et politique était très forte. Dans nos cours, en revanche, il n’y avait pas de prosélytisme, pas d’endoctrinement. La pensée politique et philosophique de l’époque était continuellement sollicitée. À 16 ans, j’étais un familier du « freudo-marxisme », sans parler des Deleuze, Foucault, Lacan, Guattari, Roland Barthes, Bourdieu, Hélène Cixous… qui étaient des sortes de stimulants pour mon jeune cerveau. De nos jours, tout ça peut faire sourire, mais à la fin des années 1960 et au début des années 1970, certains milieux artistiques étaient très intellectuels et politisés. En tout cas, le mien l’était. Déjà, au collège, un ou deux ans plus tôt, j’étais plongé dans le monde des théoriciens et utopistes politiques. Ma vie de collégien ne se passait pas bien du tout, à part en français et en histoire. Je lisais surtout les utopistes du XIXe siècle : Blanqui, Proudhon, Babeuf, les saint-simoniens, Marx, entre autres, et les principaux anarchistes, Bakounine et Kropotkine. Je dois avouer que, malgré mon acharnement, une bonne partie de ces lectures me passaient au dessus la tête. C’est assez amusant, mais je crois que c’est à partir de ce moment-là que j’ai donné à mon entourage l’image de quelqu’un de cérébral et d’intellectuel. C’est sans doute en partie vrai et c’est difficile de lutter contre les a priori. Je ne m’en plains pas plus que ça. De ces lectures, il ne me reste presque rien, à part les saint-simoniens pour qui j’ai toujours un certain attachement. Tout d’abord, ce sont des utopistes non violents. Et puis, c’est aussi une question géographique. J’habite le quartier de Ménilmontant, à Paris. Là se trouvait la maison où ils essayaient de mettre en pratique leur utopie. Et puis, surtout, ils cherchaient à rallier les artistes à leur cause. Pour eux, l’art et les artistes sont un facteur important de transformation de la société. Ce sont les saint-simoniens qui inventent le terme d’ « avant-garde ». L’artiste doit être à l’avant-garde des luttes sociales. Chacun peut aujourd’hui se faire une idée de ce qui reste de ce concept. Pour moi, tout cela n’est pas très important. Il faut voir ça comme une sorte de poésie sociale. Une autre lecture qui m’a marqué, Les mots et les choses, de Michel Foucault, notamment le premier chapitre qui est une analyse des Ménines de Velázquez. Encore aujourd’hui, je trouve ce texte formidable. C’est une analyse très fine et d’une grande intelligence. Peu m’importe si aujourd’hui il est contesté par certains historiens d’art.

Revenons à mon atelier d’arts plastiques de Vitry-sur-Seine et au déroulement des cours. Dans la deuxième partie du cours, les élèves étaient libres de choisir leur activité. Mais généralement, pour beaucoup, c’était un prolongement de la séance dessin par la peinture ou le travail avec d’autres matériaux, comme le modelage. Cela pouvait être la reprise d’un travail en cours. Selon les questionnements que pouvait soulever cette séance, des réflexions collectives pouvaient à nouveau être mises en place, souvent par petits groupes. Tout cela était entrecoupé de cours informels sur l’histoire des arts, qu’ils soient anciens, modernes ou contemporains. J’ai gardé le souvenir de ces journées qui étaient très dynamiques, très riches en connaissances, pas du tout contraignantes comme on pourrait le penser. J’insiste peut-être un peu trop sur cette période de formation, mais c’est un moment crucial pour moi. La suite de ma vie découle de ce moment.

Q. Sinon, en dehors de l’école, quels artistes contemporains t’intéressaient à cette époque ?

Bernard Vidal: Régulièrement, nous visitions des galeries, des musées, mais, plus étonnant, nous rendions parfois directement visite aux artistes, quelquefois même dans leur atelier. Je me souviens encore de certains, j’en ai oublié d’autres. Par exemple, une visite sur le chantier de « la maison » de Jean-Pierre Raynaud. Sa célèbre maison tout en carreaux de faïence blanche. Je pense que c’est lui qui nous avait reçus. Ce devait être au tout début des années 1970. Un souvenir aussi très marquant, celui des machines de Tinguely. Impossible de me rappeler où ça se passait, mais tout cela avec beaucoup de fracas, de bruit et d’agitation. Autre visite, peut-être, l’atelier d’Annette Messager au moment où elle réalisait les premières œuvres qui allaient la faire remarquer. Je revois assez nettement les alignements de petits oiseaux morts, des moineaux, comme de minuscules momies. Ils portaient tous de petits pulls en laine tricotés. Elle les appelait « Les pensionnaires ». Par la suite, Annette Messager est une des rares artistes d’art contemporain que j’ai continué à apprécier. J’avoue qu’à l’époque, j’étais très perplexe et étonné par cette façon de concevoir une activité artistique. Nos enseignants, je pense, voulaient nous faire découvrir une autre pratique de l’art. Une rencontre possible avec Henri Cueco. J’avais trouvé dans une librairie du quartier Saint-Michel une pochette de petites sérigraphies sur son thème de l’époque, « Les chiens courants ». Un autre artiste à qui nous avions rendu visite, le sculpteur Ipousteguy, aujourd’hui un peu oublié. Je me souviens qu’il travaillait le marbre dans le garage de son pavillon de banlieue. Un sculpteur de talent et très chaleureux. Mes souvenirs des artistes qui m’ont marqué à l’époque s’arrêtent à peu près là.

Un autre point important, ce devait être en 1972. J’apprends, je ne sais plus comment, la création d’un magazine d’art contemporain, Art Press. J’en deviens un lecteur régulier et passionné. Pour moi, c’était une sorte de « bible » de l’art contemporain. Je conserve religieusement tous les numéros. Quatre ou cinq ans plus tard, pendant la période Bazooka, j’ai une grosse déception. On me dit que la rédaction d’ Art Press ne trouve aucun intérêt à Bazooka et pense même que nous ne sommes pas des artistes. Sur le coup, ce mépris, j’ai beaucoup de mal à l’accepter. Je me débarrasse immédiatement de ma collection et, par la suite, je ne m’intéresserai plus du tout à cette revue.

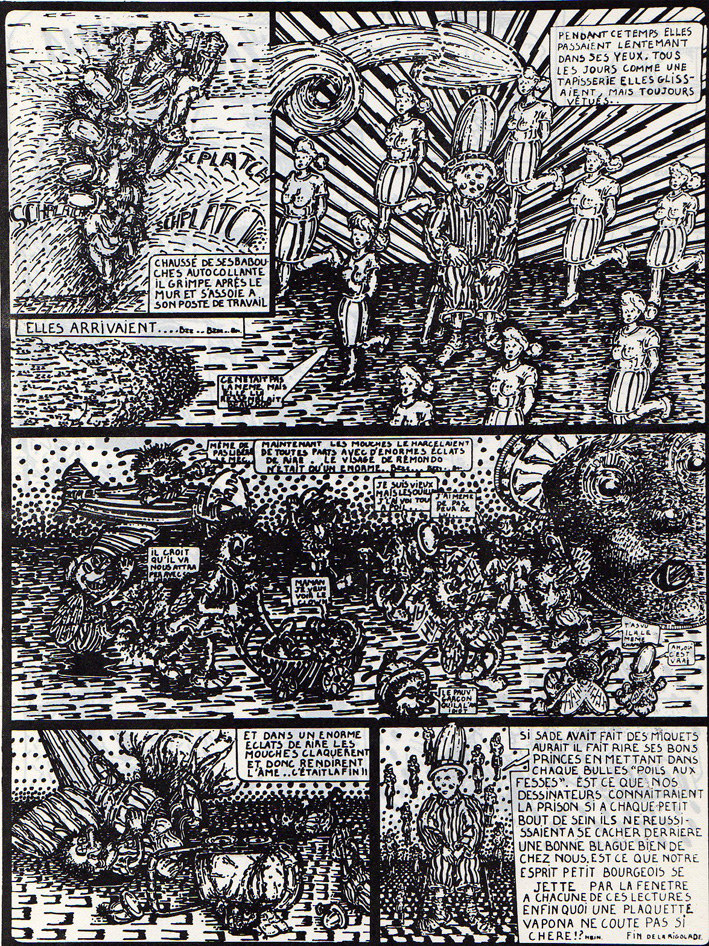

Q. Le début des années 1970 a été marqué par l’effervescence de la presse parallèle, dite « sauvage ». Et toi, tu publies très tôt dans le magazine Zinc. Peux-tu parler de cette expérience ?

Bernard Vidal: En ce début des années 1970, je découvre le magazine underground Zinc. À ma connaissance, le premier magazine français que l’on peut qualifier de « underground ». Un grand format rempli de dessins. J’aime beaucoup ce journal et, un peu naïvement, je vais chez Zinc avec un paquet de dessins à leur proposer. Ils ont dû trouver amusant de voir débarquer un gamin. Ils m’ont pris un dessin et quelque temps plus tard, en janvier 1973, il l’ont publié. Ça a été un grand moment pour moi.

Premier dessin dans le magazine Zinc, janvier 1973

Q. Comment es-tu entré aux Beaux-Arts de Paris ?

Parallèlement, mes études au collège se passent mal et on ne me laisse pas le choix. Si je veux continuer des études, ce sera une filière professionnelle. Sans aucune conviction, j’entre en école d’horticulture pour y suivre une formation de jardinier. J’y reste un an. Finalement, mes parents, qui n’étaient pas du tout d’accord au départ, comprennent que cela ne me convient pas et acceptent mon choix de suivre une formation artistique. Je veux tenter ma chance dans une école d’art. Je présente un dossier de dessins et peintures aux Beaux-Arts de Paris. À cette époque, au début des années 1970, il était relativement facile d’entrer aux Beaux-Arts. 1968 est passé par là, le jury laisse sa chance aux étudiants qu’il sent motivés. Je suis accepté et je choisis l’atelier de dessin de Paul Lemagny, un très vieux professeur. Au bout de quelques mois, je sens que cela ne me convient pas, c’est trop scolaire et je m’ennuie. La deuxième année, je décide de changer d’atelier. Je monte au premier étage et là, je rentre dans un autre atelier de dessin, celui de Marcel Gili. J’ai appris tout récemment que ce professeur était essentiellement sculpteur. Aux Beaux-Arts, curieusement, son atelier était consacré au dessin. Il enseignait une approche très particulière du dessin. Pas du tout basée sur un modèle où d’après nature. Les élèves travaillaient sur la pulsion. Le crayon était comme une aiguille de sismographe sur le papier. Cela donnait un résultat abstrait. Graphiquement, ça pouvait rappeler « l’abstraction lyrique » de Georges Mathieu, à ce moment-là au sommet de sa carrière. Mais surtout, cet atelier Gili me convient parce que j’y rencontre de jeunes étudiants avec qui je partage les mêmes centres d’intérêt. Tout le monde a envie de faire de l’art autrement. C’est dans cet atelier que naît en 1974 le groupe Bazooka. Je ne vais pas faire ici l’histoire de ce groupe. Il faudrait une multitude d’informations pour en faire la synthèse. Au cours de cet entretien, je reviendrai sans doute sur certains points. Mais, d’après moi, une chose importante et qu’il faut garder en tête, c’est que ce groupe Bazooka est essentiellement une expérience artistique. Que l’on apprécie ou pas le résultat, ce sont des propositions et des attitudes de jeunes artistes français dans ce début des années 1970. Tout va trop vite et cela ne dure pas.

Q. Les événements politiques de l’époque ont-ils eu un impact sur toi en tant qu’artiste ?

Bernard Vidal: Dans le domaine politique, je ne dois pas être très différent de beaucoup de gens de ma génération. Adolescent, je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement du monde. Comme je te l’ai dit tout à l’heure, l’époque foisonne d’idées politiques et d’utopies. Et puis, vers 1972/1973, presque en même temps, je découvre les situationnistes, Soljenitsyne et Simon Leys. Je n’ai jamais été vraiment politisé, mais, suite à ces découvertes, je deviens complètement réfractaire à toute idéologie. Concernant les situationnistes, je découvre ce mouvement très tardivement, alors qu’il s’est déjà auto dissous. Je suis surtout très marqué par leur film « La dialectique peut-elle casser des briques ? ». Je pense que, dans une certaine mesure, on peut en retrouver l’influence dans les premières productions de Bazooka. Inconsciemment, sans doute, quelque chose passe dans les créations de l’époque. En ce qui concerne Soljenitsyne, je pense que tout le monde sait quelle déflagration a suscitée la parution en 1973 de son livre L’Archipel du Goulag. D’autres parlent beaucoup mieux que moi de cet immense écrivain. Et il y a Simon Leys, le grand fossoyeur des idéologies gauchistes des années 1960 et 1970. Dans ces années-là, beaucoup d’intellectuels français fantasmaient sur Mao et sa révolution culturelle. Avec Mao, le monde entier allait connaître le bonheur perpétuel. Simon Leys avait quelque chose que d’autres n’avaient pas, il avait vécu à Hong Kong, il parlait chinois et connaissait très bien cette culture. Quand son livre, Les habits neufs du président Mao, sort en 1971, il est très mal reçu. Moi, je le lis probablement en 1972 ou 1973. C’est vrai que sans être maoïste, comme beaucoup de jeunes, j’avais une certaine bienveillance envers ce monde lointain et exotique de la Chine. Avec Les habits neufs du président Mao, Simon Leys met à nu cette figure du totalitarisme et montre la face cachée de la Révolution culturelle. Une lutte entre factions pour le pouvoir. Les intellectuels français ne lui ont jamais pardonné d’avoir raison. Pour poursuivre sa carrière, il a dû s’exiler à l’autre bout du monde, en Australie.

Mais je me suis éloigné de ta question sur les événements politiques de l’époque. C’est vraiment très lointain et d’un autre temps. Si on parle de ce qui est contemporain à la création de Bazooka, en 1974, je verrais un événement plus économique que politique, au départ. Je dirais la crise pétrolière de 1973. Tout à coup, les populations occidentales se rendent compte de la précarité de leur existence. La relative stabilité des dernières décennies vacillent. L’inflation explose, les prix n’arrêtent pas de grimper. Avec ça, le chômage atteint des sommets. L’instabilité est partout. Pour moi, c’est un choc aussi important que mai 1968. On peut dire que cette crise inaugure, par ricochets, ce que nous connaissons depuis. La mondialisation de l’ensemble des activités humaines, économiques, politiques, idéologiques, médiatiques, culturelles… ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard si le groupe Bazooka apparaît à ce moment de crise généralisée.

Bazooka Production N°1, 1974

Q. Aux Beaux-Arts, tu as rencontré Loulou, Kiki, Olivia et Lulu, et tu as décidé de créer Bazooka. Vous veniez tous de milieux différents, socialement et artistiquement. À ton avis, qu’est-ce qui vous a rapprochés ?

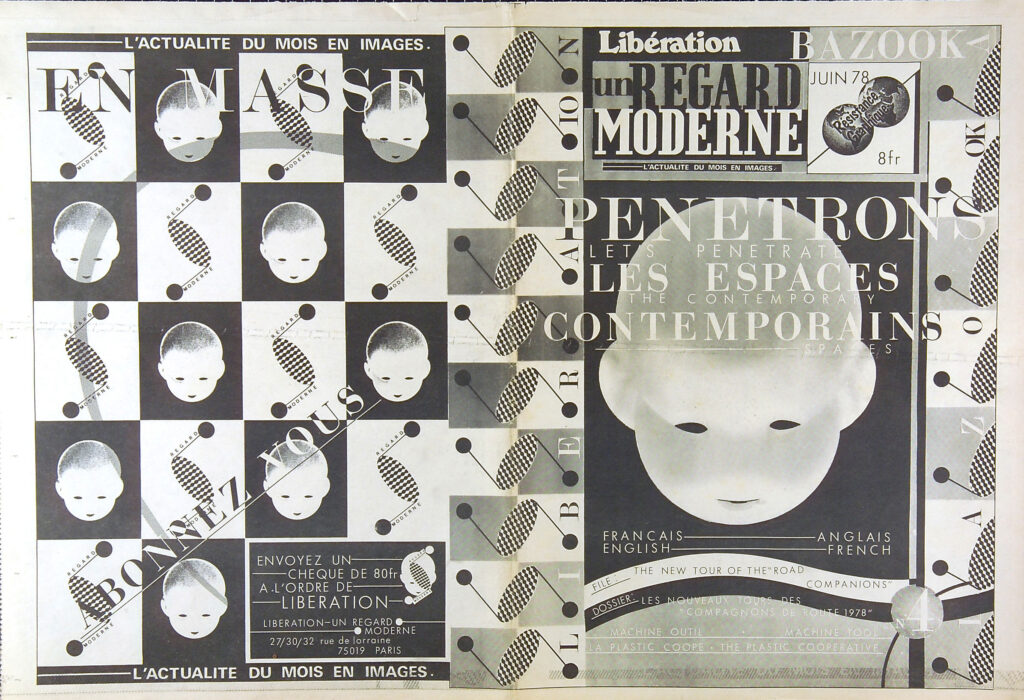

Bernard Vidal: Il y a sans doute plusieurs réponses à cette question, mais, comme dans toute rencontre, il y a une part de hasard et de mystère. Dans ta question, tu cites quatre noms, cinq avec moi, qui ont été les piliers du groupe. Mais il faut dire également que gravitaient autour de ce noyau d’autres jeunes étudiants comme nous. Certains ont participé aux premières publications, comme Spot Phelizon et Dominique Willoughby. D’autres étaient des « compagnons de route » comme Jacques Dayan ou Romain Slocombe. On les oublie trop facilement. Pour répondre à cette question, comme tu viens de le dire, nous venions de milieux sociaux et artistiques différents. Pour ma part, j’étais issu d’un milieu populaire. Dans ma famille, la culture était très limitée. À la maison, pas de livres. Et mes parents n’allaient jamais au cinéma. Les concerts, le théâtre, n’en parlons pas. Jamais non plus de restaurants, et les vacances étaient limitées à la visite de notre famille restée dans le midi. On a eu la télé en 1966 quand nous sommes arrivés à Paris. Cela ne dérangeait personne, les familles autour de nous vivaient de la même manière. Comme j’étais enfant unique, ma mère a voulu me trouver des « distractions » comme elle disait. Je me souviens que, vers l’âge de 5 ou 6 ans, à Alger, elle m’achetait régulièrement le journal de Mickey. Plus tard, j’ai eu droit aux albums de Tintin. Avec Mickey et Tintin, on est armés pour se lancer dans le monde de l’art, n’est-ce pas ? Et bien sûr, je dévorais les bandes dessinées de petits formats Zembla, Akim, Kiwi, Attach, Pim, Pam, Poum, Tartine, Commando, le Fantôme, Blek … Mais pour essayer de répondre plus précisément à ta question sur la formation de Bazooka, je dirais, se différencier de l’enseignement proposé dans cette école des beaux-arts. Surtout, il y avait un intérêt commun pour ce qu’on pouvait encore appeler « les arts mineurs », comme la bande dessinée qui était réservée aux enfants et ne s’adressait pas encore à des lecteurs adultes. Et pour tout ce qui était graphisme, avec l’illustration, l’affiche, etc. Dans les années 1960, le décloisonnement progressif des arts se poursuit. Les arts graphiques sont de plus en plus utilisés par les artistes plasticiens. Le pop art, par exemple, consacre l’utilisation du graphisme et de la bande dessinée. Mais je crois qu’il n’y a pas qu’une recherche formelle chez Bazooka. Il y a aussi une démarche qui me semble intéressante et originale, c’est une position de l’artiste par rapport à la destination de ses œuvres. Il y a, au moins au début, un besoin de maîtriser toute la chaîne de nos créations. De la création jusqu’à la distribution. Une forme de recherche d’autonomie vis-à-vis d’un milieu artistique très conventionnel et que l’on sentait hostile. Bien entendu, je ne peux pas parler pour l’ensemble du groupe, mais pour ma part, je pense que le « pas de galerie et pas de musée », sans être théorisé ni même évoqué, était sans doute partagé par une majorité d’entre nous, un fondamental de Bazooka, au moins à sa création. Avec Bazooka, bien entendu, rien n’est inscrit dans le marbre, c’est le moins que l’on puisse dire. Il n’y a jamais eu de concertation ni de réflexion sur le fonctionnement du groupe. Je dois tout de même nuancer mes propos car on ne peut pas ignorer le rôle fondamental qu’a eu Loulou Picasso (Jean-Louis Dupré) dans l’aventure Bazooka. Sans lui, je pense que Bazooka n’aurait pas vraiment eu d’existence. Sur le plan de l’organisation, du fonctionnement mais également par rapport à certains concepts, comme celui du « Regard Moderne », son rôle a été fondamental. C’est lui qui a cadré les différentes productions. Par ses créations de maquettes et de graphismes, il a structuré l’ensemble des productions du groupe. Il est le seul membre de Bazooka à avoir eu cette capacité.

Bulletin Périodique, N°5 et 6, 1977

Q. Mais pourquoi, justement, êtes-vous attirés par la bande dessinée ?

Bernard Vidal: À cause de toutes les choses que je viens d’évoquer et, certainement aussi, parce que nous sommes jeunes et que la bande dessinée est un médium alors en pleine mutation. L’époque est à la recherche de libertés maximales. Nous ne faisons pas d’auto-censure, nous ne voyons aucun problème à faire entrer dans les beaux-arts, ce temple des arts classiques, des formes d’expression qu’il aurait été impossible d’y associer quelques années auparavant. Ce qui est curieux, c’est que nous visitons rarement les galeries d’art contemporain, par contre, nous faisons des sorties groupées au Louvre. Je me souviens que j’aimais aller voir les peintres flamands et leurs petits formats. Comme la bande dessinée, la peinture flamande est très narrative, elle raconte beaucoup de choses. Il y a sans doute un rapport.

Bazooka Production N°1, 1974

Q. Mais, à l’époque, il y avait la figuration narrative. Étais-tu marqué par ces artistes ?

Bernard Vidal: Oui bien sûr. J’étais plus proche de la Figuration narrative que des arts plus conceptuels. Sur le plan formel, c’est tout à fait évident, il y a des liens de parenté. J’aimais beaucoup également des artistes que l’on peut rattacher à ce courant comme Equipo Crónica ou aux Nouveaux Réalistes comme Öyvind Fahlström. Mais ce qui est différent, c’est la diffusion des œuvres. Je l’ai déjà évoqué dans cet entretien, mais c’est un point fondamental de mon histoire. D’après ce que je connais des artistes de la Figuration narrative, ils avaient des stratégies tout à fait classiques de diffusion de leurs œuvres, c’est-à-dire via les galeries et musées. Moi, je voulais faire autrement. C’est-à-dire trouver des supports de médiatisation plus en rapport avec mon époque : la presse, la télévision, l’affiche, le disque, la publicité… Je pensais que la modernité résidait dans cette recherche d’autres modes de diffusion et beaucoup moins dans des concepts ou des propositions purement esthétiques. Pour moi, il n’y avait plus de nouvelles terres artistiques à découvrir. Dans ce milieu des années 1970, le monde de l’art bégayait déjà.

Q. Est-ce que tu étais familier de la presse underground anglo-saxonne des années 1960, comme San Francisco Oracle ou International Times, Oz magazine ?

Bernard Vidal: Je connaissais cette presse mais, ne maîtrisant pas l’anglais, je n’y avais pas accès. Je pense que les autres membres du groupe étaient comme moi. Je connaissais essentiellement les comics comme Zapcomix et, bien entendu, toute cette génération de dessinateurs, Crumb, Moscoso, Robert Shelton, Rick Griffin, Clay Wilson, Robert Williams… J’étais également très fan des publications hollandaises, surtout Tante Leny presenteert ! avec Joost Swarte, le plus connu, également Mark Smeets, Evert Gerardts, Peter Pontiac, Ever Meulen…

Q. À l’époque, il y avait une explosion des presses parallèles, la « presse sauvage », comme on l’appelait…

Bernard Vidal: Oui, je connaissais, mais pas plus que ça. Je ne suis pas un écrivain ni un journaliste. Je fais des images, je peins, je dessine…

Q. Justement ; parmi toute cette presse, tous ces sauvages qui sont apparus à l’époque, Bazooka était le seul journal basé sur l’image.

Bernard Vidal: Oui bien sûr, l’image est primordiale pour Bazooka ….

Q. Est-ce toi qui a trouvé le nom Bazooka ?

Bernard Vidal: Oui, effectivement, c’est moi qui ai proposé ce nom. On cherchait un nom percutant. J’ai pensé aux titres des bandes dessinées de petits formats que je lisais enfant, comme Attach, Pim, Pam, Poum, Commando, Banzaï. Il y avait aussi dans ce nom quelque chose d’exotique qui me plaisait.

Q. Aux États-Unis, il y avait un magazine, Bazooka Joe Comics, fondé en 1953.

Bernard Vidal: C’est ce que j’ai appris bien longtemps après, mais je ne le connaissais pas. Il y avait aussi les chewing-gums Bazooka Joe qui faisaient partie de la même entreprise.

Q. C’est toi aussi qui trouves le slogan « Résistance graphique » ?

Bernard Vidal: C’est exact. L’histoire, c’est que j’étais opposé au slogan « Dictature graphique » qui était apparu à ce moment. Le mot « dictature » ne me plait pas du tout, même détourné en blague provocatrice. Donc je prends le contrepied, je le transforme en « Résistance graphique ». Ces deux slogans ont cohabité plus ou moins jusque vers la fin de Bazooka.

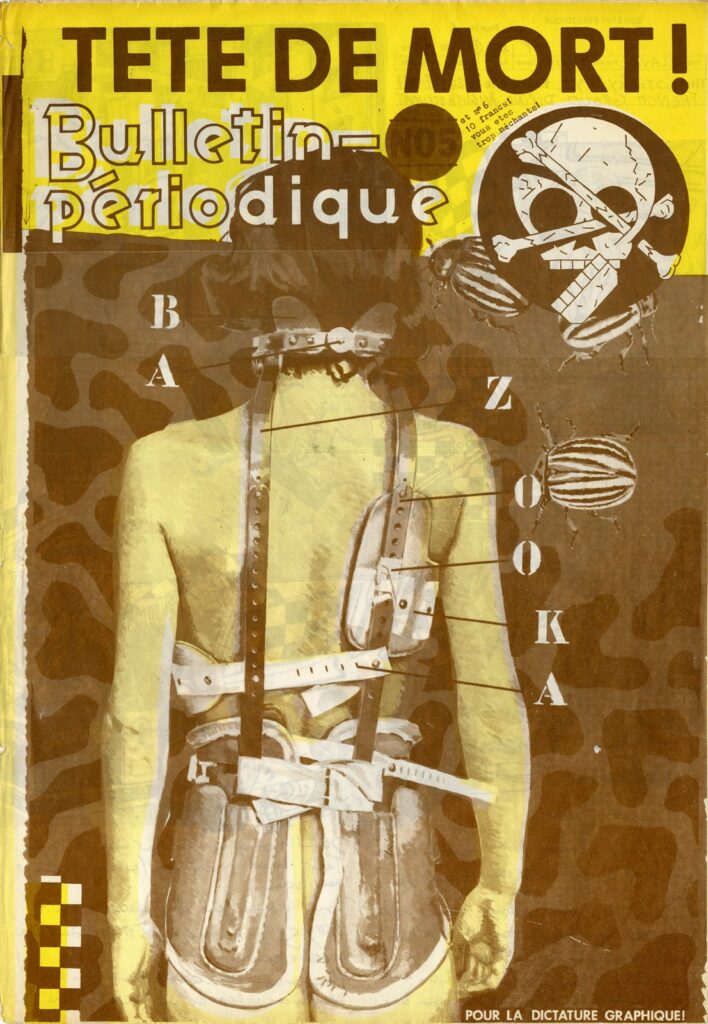

Q. En 1976, tu fais ton service militaire en Allemagne mais tu fais des dessins dans Activité sexuelle normale et dans Bulletin Périodique.

Bernard Vidal: Je ne sais plus comment j’ai réussi à participer à ce moment-là. Mais je me souviens que c’était difficile pour moi. Cet éloignement me faisait perdre un peu le contact. 1976, c’est le moment où le groupe Bazooka commence à faire parler de lui et à être reconnu. D’ailleurs, en parlant de mon service militaire, mon passage à l’armée a inspiré une de nos productions. Lors d’une permission, je retrouve une partie du groupe. Je raconte mes aventures « militaires » et, entre autres, que j’ai avec moi à la caserne un jeune type originaire du Midi qui a un tic de langage qui amuse toute la caserne. Il n’arrête pas de répéter, à propos de tout et n’importe quoi : « TÊTE DE MORT ! TÊTE DE MORT ! ». L’anecdote a tellement plu que le « Bulletin Périodique » no 5/6 de 1977 s’est intitulé « Tête de Mort ».

Bulletin Périodique, N°5 et 6, 1977 (couverture)

Q. Mais après, il y a une nouvelle étape de Bazooka dans Libération, où tu jouais un rôle important.

Bernard Vidal: C’est amusant que tu dises ça. Dans mon souvenir, j’ai le sentiment d’être complètement dépassé par ce qui se passe à ce moment-là. Je suis largué et abattu. Sans inspiration. Pour moi, c’est en novembre 1977, avec l’histoire du pseudonyme Picasso, que je retrouve une connexion avec le groupe.

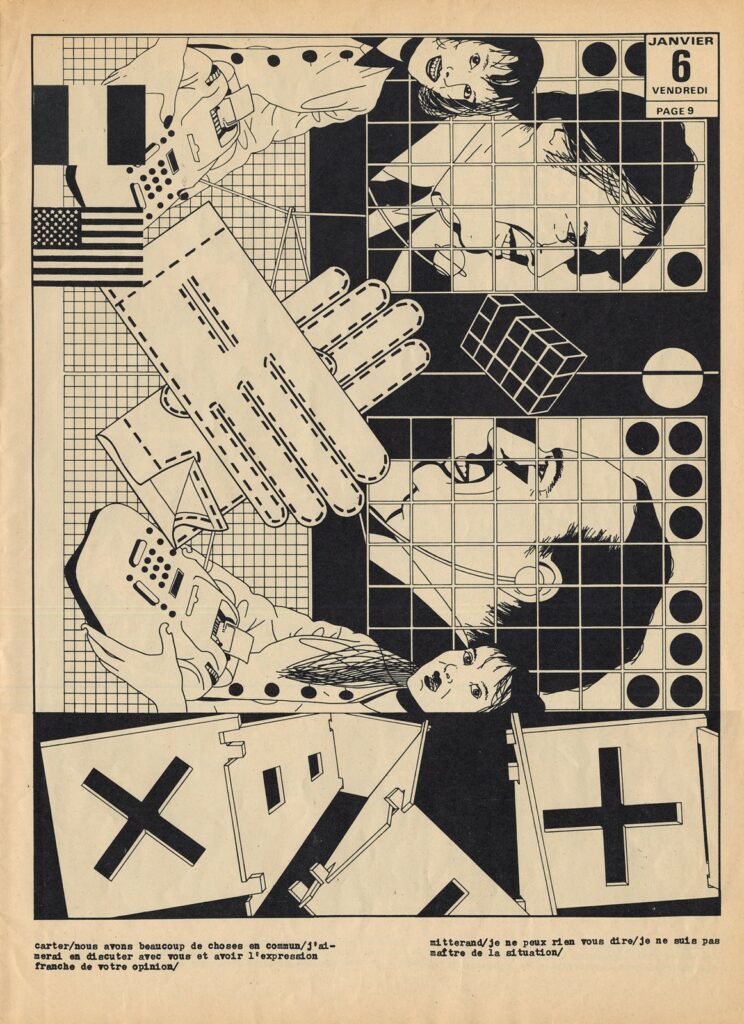

Q. Vous avez tous votre style très particulier, surtout à partir de la période où vous commencez à travailler dans Libération. Pourtant, quand on voit « Un Regard Moderne », l’ensemble est très harmonieux.

Bernard Vidal: Si tu trouves de la cohérence dans les publications de Bazooka, tant mieux, mais c’est surtout, comme je te l’ai dit tout à l’heure, grâce au travail de Loulou Picasso sur le graphisme, les maquettes et les concepts. Au bout d’un certain temps, s’est mis en place une sorte de style plus ou moins commun qu’on a appelé « le style Bazooka », à savoir une ligne claire, très photographique. Évident chez certains, beaucoup moins chez d’autres. Lulu Larsen (Philippe Renault) et Olivia Clavel ont très peu été marqués par ce style. Il faut parler des liens très fort qui se sont instaurés entre les membres du groupe. À la création du groupe, nous étions très soudés, nous faisions tout ensemble. Les créations visuelles reflètent ce moment. Cela a créé une symbiose de styles. Avec le temps, ces liens se sont distendus, ce qui est forcément normal pour un groupe d’artistes. Ces liens ont fait que nous partagions également les appartements où nous vivions. Le groupe s’est divisé en deux, ceux qui habitaient rue de Turbigo puis par la suite, rue du général Leclerc, tout ça à Paris ; et d’autres, Lulu Larsen et moi, nous étions cité Riverin dans le Xe arrondissement de Paris. Nous avons partagé cet appartement peu de temps, deux ou trois ans. C’était un trois pièces situé dans une rue calme, au premier étage. On avait chacun notre chambre avec une troisième pièce sans lumière qui nous servait d’atelier commun. Nous avions eu cet appartement par Patrick Zerbib, un des journalistes de la bande d’Actuel, Il venait de déménager. J’étais soulagé d’avoir mon indépendance, vivre chez mes parents était devenu compliqué. C’était d’autant plus important que l’autre partie du groupe était déjà installée rue de Turbigo depuis un bon moment. Les premiers temps se sont passés sans problèmes, puis la santé mentale de Lulu s’est dégradée. Ce n’était pas la première fois que cela se produisait. Régulièrement, des crises arrivaient. Des voix l’accablaient nuit et jour. Enfermé dans sa chambre, il dialoguait sans fin avec elles. Il lui arrivait aussi de saccager sa chambre à la recherche de choses mystérieuses. J’arrivais à le calmer mais une nouvelle crise pouvait arriver à tout moment. La souffrance mentale pouvait être terrible. On peut bien le reconnaître aujourd’hui, la période Bazooka fut très difficile pour lui. Une charge et une pression psychique beaucoup trop fortes, avec comme conséquences tentatives de suicide et auto-mutilations. Avec la fin de Bazooka, il avait trouvé un apaisement et un peu de stabilité. Contrairement à l’autre partie du groupe, peu de gens nous rendaient visite. C’était frustrant au niveau relationnel mais la chose importante était que les informations passaient très mal entre les deux groupes. Je rappelle à tout hasard que l’époque ne connaissait ni les portables ni internet. Les téléphones avaient des fils. J’ai essayé une ou deux fois de signaler ce problème mais sans résultat. Désolé, mais comme d’habitude, j’ai la maladie de la digression.

Un Regard sur le monde, janvier 1978, signé Bernard Picasso

Q. D’ailleurs, c’est grâce à toi encore que Christian Chapiron (Kiki) et Jean Louis Dupré (Loulou) ont pris le pseudonyme Picasso. Kiki Picasso dit qu’ils ont pris ce pseudonyme parce que les gens disaient que vous faisiez n’importe quoi. Selon ta version, dans un texte de 2007 que tu as publié sur ton site, (je vais donner le lien du site), le pseudo vient d’une photo que tu as trouvée à l’époque, représentant un chiffonnier qui fait penser à Picasso. Tu inventes une nouvelle vie à Picasso, celle de l’artiste raté. Comment peux-tu concilier ces deux versions ?

Bernard Vidal: Grâce à moi qu’ils ont ce pseudonyme… ? J’espère que cela leur a été bénéfique ! En tout cas, nous n’en avons jamais parlé. Après toutes ces années, je pense que le pseudo Picasso fait partie de leur personnalité. Pour ce qui est de cette histoire, et je ne remets pas en question les souvenirs des membres de Bazooka, tout le monde a droit à sa propre version des faits. Ce que je sais, c’est que je suis à peu près sûr de mes intentions de l’époque. Pour résumer et remettre cette histoire dans le bon ordre, tout d’abord, je propose le pseudonyme Picasso comme nom du groupe de musique rock qu’on voulait créer. Comme cela n’aboutit pas, quelque temps plus tard, il devient effectivement une signature pour nos dessins et peintures. On le trouve pour la première fois dans le journal Libération du 19 novembre 1977. Censé être collectif, ce pseudonyme ne sera adopté que par trois membres du groupe, dont moi, qui ne l’utiliserai que pour quelques dessins. C’est la découverte d’une photo à Libération qui m’amènera à cette réflexion sur le pseudonyme Picasso. Le personnage principal que l’on voit sur cette photo a tous les attributs physiques du célèbre peintre. Ce que raconte Kiki Picasso n’est pas en contradiction avec ce que je dis dans mon texte. C’est simplement une version raccourcie et simplifiée de mes réflexions. J’ai abandonné ce pseudonyme quelque temps plus tard. La famille Picasso nous menaçait de procès, ce qui était assez inquiétant mais pas insurmontable. J’ai arrêté de signer Bernard Picasso sans grosses difficultés existentielles. Je savais que j’avais cent autres signatures possibles « Bernard Klein, Bernie Giacometti, Bernard Rothko, Bernie Dali, Bernard Warhol, Nanar Bonnard, Bernard Buffet… » Tu dis que je fais de Picasso un artiste raté. C’est peut-être un artiste raté mais c’est un homme apaisé et serein, en paix avec lui-même et son destin. Un homme qui a trouvé une forme de sagesse. De ce que je connais du véritable Picasso, je ne crois pas que dans son intimité la plus profonde il ait été capable de réussir une telle vie.

Libération, No. 1181 (19 novembre 1977), p. 4 Picasso

Q. Donc tu parles de l’art moderne en général, où Picasso est en quelque sorte l’incarnation de cet art.

Bernard Vidal: Effectivement, pour moi, Picasso représente la consécration de l’art moderne. C’est une interprétation personnelle, mais je considère Picasso, au-delà, bien entendu, de son génie pictural, comme un super artiste qui perçoit et englobe l’ensemble du parcours de la modernité. C’est sans doute plus ou moins conscient chez lui mais je crois qu’il saisit son mécanisme, son fonctionnement interne. Il sait que la modernité s’est bâtie à la suite de ruptures successives. Il cherche la sienne. On a dit de Picasso qu’il était un œil. On pourrait peut-être dire un œil hors norme qui collecte et analyse le monde qui l’entoure. Tout y passe, la sculpture africaine, Cézanne, les autres peintres autour de lui et toute l’histoire de l’art, les arts primitifs… Il doit se dire qu’il y a des choses à explorer du côté de l’espace pictural. Son ambition d’artiste n’a pas de limite, il est comme une arme de destruction massive. Avec, entre autres, son célèbre tableau Les demoiselles d’Avignon, il envoie une bombe atomique dans le monde des arts. Lorsque Picasso montre le tableau à Georges Braque, celui-ci emploie une excellente métaphore. Il aurait dit « C’est comme si tu voulais nous donner à boire du pétrole pour cracher du feu ». Cette phrase marque pour moi l’héritage de Picasso. Nous sommes tous ses héritiers. Tous les artistes modernes et leurs descendances contemporaines deviennent des buveurs de pétrole et cracheurs de feu. Cela fait plus d’un siècle que nous nous envoyons de grandes rasades de kérosène et que nous essayons de cracher quelque chose. Avec le temps, nous nous en sommes totalement imbibés, comme des éponges. Je ne sais pas si la qualité du pétrole est la même qu’à l’époque de Picasso mais beaucoup d’entre nous ne crachent plus grand-chose, peut-être quelques vagues fumerolles. Il faudrait sans doute passer aux énergies renouvelables… ?

Bref, arrêtons là les métaphores et revenons à mon Picasso. Si on lit bien mon texte « Picasso, pourquoi ? », prendre ce pseudonyme Picasso n’est pas une fin en soi. Il doit évoluer au gré des désirs de chacun. On aurait pu avoir des Lulu Van Gogh, Bernard de Kooning, Kiki Hirst, Lulu Buren, Loulou Matisse, Kiki Kandinsky, Bernard Duchamp, Lulu Mondrian, Kiki de Saint Phalle, Jean-Louis Basquiat, Bernardo Cattelan, Lulu Murakami, T5 Kusama, Kiki Koons… Et la liste pourrait s’allonger. Il faut bien me comprendre, je n’ai rien contre ces artistes. D’ailleurs, j’apprécie certains d’entre eux. À l’époque, le but pour moi était d’amener à une réflexion sur comment se sont bâties ces grandes figures de l’art moderne puis contemporain. Par quels procédés ce fameux Art Moderne devenu Art Contemporain qui, à ma connaissance, est une remise en cause totale des institutions, des esthétiques et, en fin de compte, la remise en question de l’art dans la société, comment s’est-il transformé en ce que nous connaissons aujourd’hui ? Rassure-toi, je ne vais pas ici essayer de décortiquer cette transformation. J’en serais d’ailleurs bien incapable, mais, dans les années 1970, cette question me travaillait beaucoup. Pour les personnes intéressées par le sujet, je les invite à aller voir sur mon site (bernardvidal.fr) le texte que j’ai écrit à ce sujet, « Picasso, pourquoi ? ».

Q. Il y a beaucoup de références à la symbolique soviétique dans les dessins de Bazooka. Pourquoi ?

Bernard Vidal: Justement, cela recoupe la question précédente sur Picasso et la modernité. Picasso étant la consécration de l’artiste dans son individualité occidentale, les artistes soviétiques, à travers le constructivisme et le suprématisme, seraient d’après moi la partie spirituelle, utopique et politique de la modernité. Je m’avance beaucoup trop en disant « peut-être orientale »… ?

Un Regard sur le monde, janvier 1978, signé Bernard Picasso

Bulletin Périodique, N°7, 1977

Q. À la différence d’autres membres du groupe, tu ne t’es jamais identifié à la culture punk. Aujourd’hui Bazooka est quand même associé au mouvement punk. Votre travail a été exposé à l’exposition Europunk à la Cité de la musique en 2014. Quelle a été ta réaction à l’égard de la conversion des Loulou, Kiki et Olivia ?

Bernard Vidal: Tu as raison, c’est une question importante. Il n’y a pas de doute, Bazooka a une image qui est rattachée à la culture punk, et, de nos jours, c’est toujours le cas. Il faut se méfier du personnage, mais McLaren aurait dit que les seuls vrais punks français étaient les membres de Bazooka. Mais c’est exact, comme tu le dis, je n’ai pas participé à cette « conversion ». Ce n’est pas le punk en lui-même qui m’a posé un problème, il est évident que ce phénomène a attiré un tas de gens. Ça a pu être à un moment donné une sorte de monde culturel en soi. C’est une vraie rupture avec ce qui précède. Les similitudes avec Bazooka sont importantes. Je vais peut-être choquer, mais c’est justement cela qui m’a posé problème, cette similitude. Pas immédiatement mais, au bout de quelques semaines, j’en suis venu à me dire que ce rapprochement était beaucoup trop évident. Ce qui est évident n’est jamais très bon, surtout en art. Est-ce que Bazooka avait besoin de cette étiquette punk ? Je savais que le groupe ne me suivrait pas sur ce constat, et je pense que, encore à l’heure actuelle, on désapprouve sans doute ma position. Comme je l’ai dit, les échanges de points de vue et autres réflexions sur la conduite du groupe n’ont jamais été bienvenus. Surtout durant cette période où les membres du groupe fonctionnaient plus ou moins dans leur bulle. En tout cas, moi, je le vivais comme ça. Pour moi, Bazooka n’avait besoin de personne et encore moins d’une scène musicale, même aussi créative et originale que le punk. Jusqu’à l’apparition du punk, Bazooka avait toujours défendu son indépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Le groupe avait une forte ambiguïté artistique, pour moi il fallait continuer dans cette direction. Le punk était trop proche de nous, il fallait briser ce rapprochement dans la tête des gens. Je te raconte ça 50 ans plus tard, pour moi, aujourd’hui, cela n’a plus vraiment d’importance que Bazooka soit punk ou autre chose. Au moment d’Europunk, ça ne m’avait posé aucun problème d’y être associé, il n’y avait plus d’enjeux. L’important, c’était que l’on reparle de Bazooka. En fin de compte, je pense que Bazooka aurait dû créer son propre mouvement artistique. On aurait pu faire preuve de paresse mentale en se rajoutant à la longue liste des « ismes » en créant par exemple le terme « bazookisme ». Je reconnais que ce n’est pas formidable mais c’est un début de réflexion. D’après moi, cela aurait donné plus de cohérence au groupe. Malgré tout, Bazooka ne s’est jamais déclaré anti-artistique, comme beaucoup des générations précédentes, bien au contraire. Cela semble difficile de l’imaginer avec son comportement contradictoire, brouillon, de sale gosse, mais on pourrait voir Bazooka comme une tentative de s’abstraire de l’histoire de l’art tout en se revendiquant de la modernité. La question serait laquelle ? Nous n’étions sans doute déjà plus dans la modernité. Un mot usé si souvent repeint, Bazooka s’amusait avec.

Q. Les symboles que Bazooka a utilisés fréquemment sont une tête de mort et une tête de bébé… comme la Vanité qui rappelle la précarité de la vie. Surtout dans le milieu du rock, malgré l’apparence festive, elle fait beaucoup de ravage.

Bernard Vidal: Oui, c’est moi qui réalise ces deux figures. On peut y voir une sorte de symbolique sur les deux extrémités de la destinée humaine. Un rappel du memento mori des stoïciens. Effectivement, la culture rock peut aussi se retrouver dans ce genre de figures. C’est cela la vanité dans l’histoire de l’art. La figure du bébé est intéressante parce qu’elle pose une question sur le rapport de Bazooka à l’enfance. Il y a tout le temps et partout des représentations d’enfants. Est-ce que les membres de Bazooka étaient encore proches de ce monde de l’enfance ? On peut se poser la question….

Un Regard Moderne N°4, 1978

Un Regard Moderne N°5, 1978

Q. Quelles étaient les raisons principales de la fin de Bazooka, à ton avis ? Comment as-tu vécu la fin de Bazooka ?

Bernard Vidal: Très mal… J’ai vécu la fin de Bazooka vraiment très mal… J’avais mis toute mon énergie dans cette aventure. Cela a vraiment été un choc quand une partie du groupe a annoncé l’intention d’arrêter. Lulu Larsen et moi voulions continuer mais cette décision était définitive. Pour moi, cela a été tragique. Avec le dernier numéro du « Regard Moderne », j’étais dans une bonne période créative. Chose rare, j’étais satisfait de mon travail. Je me suis retrouvé sans perspectives. Il fallait que je me réinvente, avoir de nouveaux projets. J’ai mis un bon moment pour reprendre une certaine confiance en moi. Pour me retrouver et partir sur de nouvelles bases, j’ai dû mettre une certaine distance avec la période Bazooka. Durant les années 1990, j’avais pratiquement oublié que j’avais fait partie d’un groupe appelé Bazooka. Au début des années 2000, j’ai pu me replonger dans mes souvenirs passés avec assez de détachement. Si je dois chercher une explication à la fin de Bazooka, je dirais que c’est sans doute un épuisement général du groupe. Nous travaillions sans arrêt depuis des mois d’une façon intensive, aidés aussi par des addictions diverses. Tout ça ne pouvait pas durer indéfiniment…

Q. Si Kiki Picasso et Loulou Picasso continuent leur travail en gardant leur style des années Bazooka, Olivia Clavel est toujours fidèle à son personnage Joe Télé, mais ton style a beaucoup changé. Pourquoi cette métamorphose ? Quelles étaient tes recherches et inspirations artistiques après la dissolution du groupe ?

Bernard Vidal: Exact, je n’ai pas de style bien défini, et c’est toujours le cas. C’est très curieux mais je n’arrive pas, malgré tous mes efforts, à garder une régularité de style. Je n’ai rien contre le style, au contraire, mais c’est plus fort que moi. Il faut que je renouvelle continuellement mon travail. C’est un gros handicap pour se faire connaître et reconnaître. J’essaie malgré tout d’en faire un atout. Quand je peins ou je dessine, ce que j’aime surtout, c’est d’être surpris par ce que je fais. C’est très paradoxal mais il y a une part de moi qui recherche la spontanéité. Tout ça est assez inexplicable. Après la fin de Bazooka, j’étais dans le brouillard complet mais j’ai orienté mon travail vers le graphisme et l’illustration. C’était vital, je vivais en couple et j’avais besoin de travaux rémunérés. Une vie de bohème pas toujours évidente. C’était pas toujours évident mais je reprenais des styles ou des thèmes de la période Bazooka en les adaptant en fonction de la demande, pour la presse, la publicité et différents supports. Immédiatement après la fin de Bazooka, j’étais surtout focalisé sur ce besoin de m’en sortir financièrement. J’avais déménagé en banlieue où je m’étais marié. À ce moment-là, mon style est dans la prolongation de ce que je faisais avec Bazooka.

Q. Aujourd’hui, on parle de plus en plus de Bazooka. À l’exposition La BD, sur tous les étages, Bazooka avait une place privilégiée, occupant un mur en face de l’entrée de l’exposition. D’après toi, quelle influence Bazooka avait-il sur l’art d’aujourd’hui et pourquoi cet intérêt, 45 ans après sa dissolution ?

Bernard Vidal: Que l’on parle plus à l’heure actuelle de Bazooka, c’est évident, mais on part de tellement loin. C’est vers le début des années 2000 que j’ai senti un frémissement dans l’intérêt porté à Bazooka. Au bout d’un certain temps, on redécouvre les choses. C’est le classique effet cyclique. Il faut bien reconnaître qu’à l’époque, Bazooka n’a pas bénéficié de la reconnaissance qu’il méritait. Il a été assez vite dénigré par les milieux artistiques. Beaucoup de gens se sont focalisés sur l’aspect purement provocateur et n’ont pas cherché à en savoir plus. Bazooka a été rangé d’emblée dans la case « graphisme, illustration, BD », ce qui est très honorable en soi mais, d’après moi, n’a pas permis d’envisager une possible complexité de cette expérience artistique. Il faut bien voir que tout cela se passe dans les années 1970. Aujourd’hui, le regard s’est élargi, englobant d’autres formes et pratiques artistiques désormais prises en considération. Bazooka est donc resté dans une position de semi-marginalité. Est-ce qu’il faut s’en plaindre… ?

Un Regard Moderne, N°1, 1978

Q. Quel est ton parcours par la suite ? Est-ce que ton vécu pendant les années Bazooka a eu un retentissement sur ton travail postérieur ?

Bernard Vidal:En ce qui concerne mon parcours, on peut dire qu’il a été chaotique. Tout de suite après Bazooka, j’ai essentiellement poursuivi une activité d’illustrateur et de graphiste. Ce que je proposais était basé sur ce que j’avais fait avec Bazooka. Quelque temps plus tard, en parallèle à cette activité, j’ai commencé à mettre en place des sujets plus personnels. Assez rarement, j’arrivais à exposer le résultat de ce travail. C’était essentiellement en province ou en banlieue parisienne. J’ai fonctionné de cette manière pendant un bon moment. À partir du milieu des années 1990, j’avais plus de mal à placer des dessins dans les différents supports traditionnels. L’illustration et le graphisme pâtissaient de la réduction des coûts. J’étais dans une situation difficile, avec une famille et deux jeunes enfants. J’ai dû faire un choix radical, j’en avais assez d’avoir des huissiers camper dans mon salon. J’ai donc complètement arrêté mon activité d’illustrateur/graphiste. Dans mon malheur, j’ai eu beaucoup de chance. J’ai pu trouver une place d’iconographe dans la presse spécialisée. À pratiquement 50, ans c’était miraculeux. Les années 2000 débutaient, j’étais salarié, avec assez de temps libre pour me consacrer exclusivement à mes recherches artistiques. Depuis 2017, je ne suis plus iconographe, je peux donc m’immerger totalement dans ma peinture et ma sculpture.

Q. En 1986, tu as créé une série de sculptures, Les allumés de la télé. Qu’est-ce qui t’a donné l’idée d’expérimenter la sculpture ?

Bernard Vidal: Oui, je vois parfaitement ce dont tu parles, ce sont les « Archaïques ». Des petits personnages schématiques… Avant de parler de leur version en sculpture, il faut raconter leur histoire. Je les ai créés vers la fin de Bazooka en 1978, trop tard pour apparaître dans les publications du groupe. Ils sont restés dans des cartons pendant un bon moment. En général, je raconte l’histoire de mes personnages par une influence de « l’homme ligne » que l’on trouvait sur les couvertures du roman policier Le Saint. Je lui avais ajouté une dose de cartoon pour lui donner plus de souplesse. Peu de temps après que j’ai découvert des photos de gravures rupestres, il avait pris des angles et un peu de volume. C’est comme ça que tous ces personnages ont pris le nom de « Archaïques ». Avec la fin de Bazooka, j’ai dû monter un dossier de mes œuvres pour démarcher auprès des galeries, de la presse, la publicité. Je suis tombé au bon moment car, début 1980, toute la scène new-yorkaise et américaine, avec le Street Art, le rap et de jeunes artistes comme Keith Haring ou Basquiat, a déferlé sur l’Europe. Soudainement, mes personnages archaïques ont trouvé de l’intérêt sur la scène « branchée » parisienne. Jusqu’alors, ils étaient là mais personne ne les remarquait. Avec le recul, cette histoire est assez amusante mais également révélatrice de la puissance du « marketing » sur la scène artistique. Pendant plusieurs années, j’ai utilisé ces petits personnages pour des activités diverses.

Pour en revenir à leur utilisation en tant que sculpture, il ne sont pas les premiers. Déjà, dans Bazooka, j’avais expérimenté des assemblages de matériaux pour des pages du « Regard Moderne ». Je les prenais ensuite en photo. À la toute fin de Bazooka, j’avais réalisé des sculptures intitulées « Satellites ». Elles étaient en carton et bois peints. Je n’ai pas trouvé de lieux où les présenter. Au bout d’un certain temps, je les ai détruites. Vers 1986/1987 on m’a commandé une énorme sculpture avec mes « Archaïques », pour le parc de loisirs Mirapolis. Malheureusement, cette sculpture a été détruite avec la fin de ce parc en 1991. Autre exemple plus récent, en 2008, je réalise une série intitulée « N’importe où » avec, cette fois-ci, un personnage étrange en costume doré et une longue chevelure qui cache son visage. Un « décor » l’accompagnait, fait de petits monticules noir et blanc. Actuellement, toujours avec ce même personnage, j’interprète en argile des scènes de mes peintures.

Petite sculpture archaïque pour l’exposition « Les allumés de la télé » à la Grande Halle de la Villette en 1986

N’importe où, installation de technique mixte, 2008

Le radeau, huile sur toile, 54cm x 65 cm, 2022

Le radeau, sculpture, argile grise, 90 mm x 130 mm, 2022

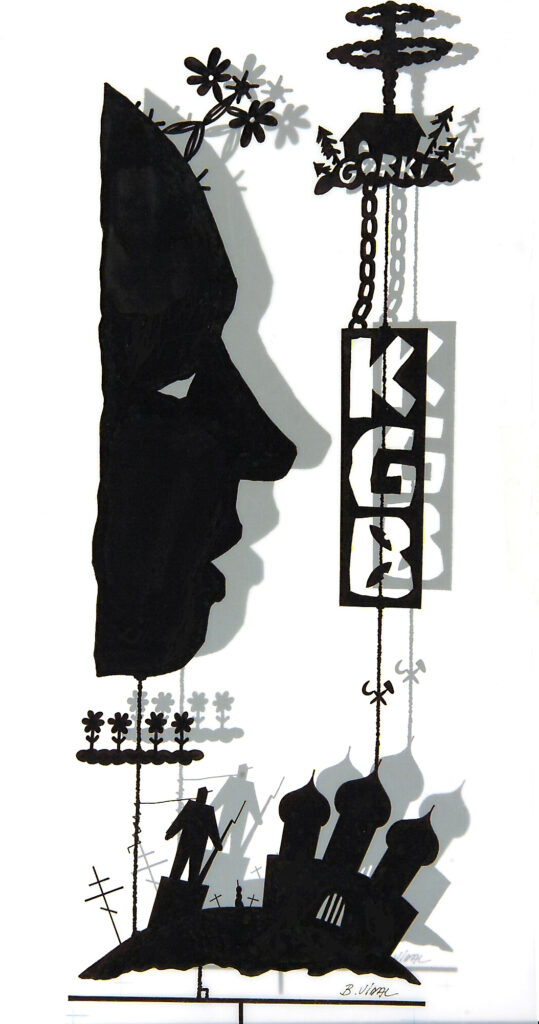

Sakharov-KGB, dessin pour Libération, 1990

Q. En résumé, comment te positionnes-tu aujourd’hui en tant qu’artiste ?

Bernard Vidal: Jusqu’à tout récemment, mon parcours d’artiste avait été plutôt désordonné, voire chaotique. Il n’y a que ces dernières années où j’ai pu trouver un semblant de tranquillité d’esprit dans ma création. Actuellement, je suis un peu dans la situation que je connaissais quand j’avais 14 ans. Je monte des châssis, je cloue de la toile dessus et je peins de mon mieux sur cette toile.

Bernard Vidal, dessin : Romain Slocombe, 1979

- Jean Rouzaud a fait partie du groupe de 1975 à 1977. Le photographe Alain Bizos était directeur de publication du Regard Moderne, sans être membre du groupe. Ses photos apparaissent dans plusieurs publications de Bazooka. Plusieurs autres personnes participent ponctuellement dans le Bulletin Périodique de Bazooka. ↩︎